| 自由研究室 |

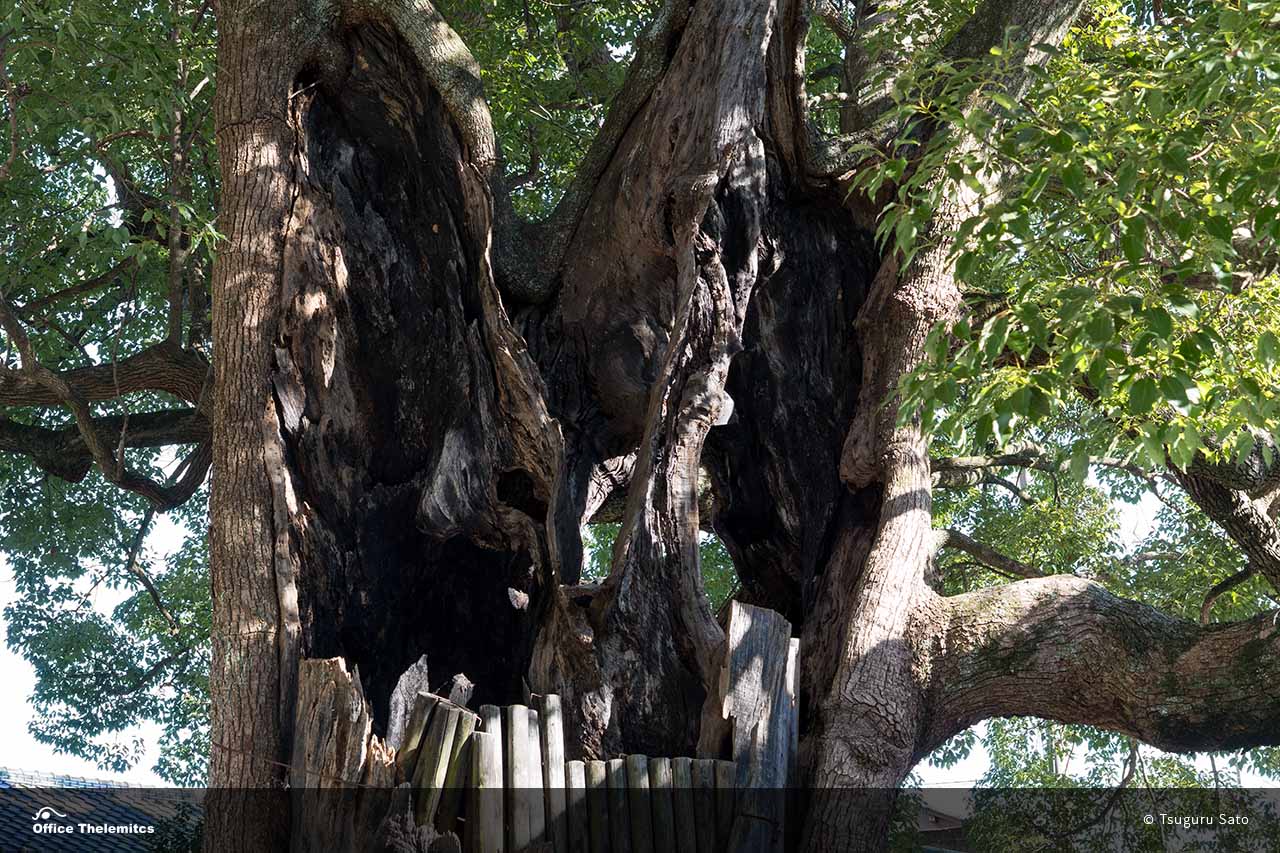

巨木・巨樹シリーズ/File No.4 「若宮八幡宮の大クス」

「若宮八幡宮の大クス」の樹齢を推測

崇神天皇の時代とは

立て看板には推定樹齢2000年とあります。この数字は恐らく、この神社が創祀(そうし)されたとされる、「崇神天皇7年(西暦91年)」という西暦から起算しているようですが、2000年はどうかな?という気がしました。

そこで、史実や言い伝え、そして他のクスとの比較から、大クスの樹齢を独自に推測してみようと思います。

崇神天皇(すじんてんのう)とは、大和朝廷の建国者とか、大和朝廷を確立した最初の天皇とされる人物ですが、そもそもその存在が考古学上はっきりせず、実在したとすれば3世紀頃と現在は推定されることが多いようです。

なので、立て看板にあった西暦91年と確定することはできず、もし崇神天皇が3世紀頃に実在し、かつ神社が出来た頃に木が芽吹いたすれば、樹齢1800年ほどになります。

有名な大クスとの比較

では、巨木と言われるクスとの比較ではどうでしょう。

日本一のクスという国指定特別天然記念物、鹿児島の蒲生(かもう)八幡神社にある「蒲生のクス」が、樹齢約1600年、幹周24.22m、樹高約30m。 中堅どころでは、香川県指定天然記念物「志々島(ししじま)の大楠」では樹齢約1200年、幹周14m、樹高40m。

これらに対して「若宮八幡宮の大クス」は、幹周11m(最盛期12m前後)、樹高26mとあり、幹周は、樹齢1600年の「蒲生のクス」の約半分であることを考えると、それを超えているとは思えず、「志々島の大楠」1200年と比較しても、幹周、樹高ともに劣ります。幹周2〜3mの違いは結構大きいと思いますので、数値の比較からは樹齢1000年ぐらいかなと推測します。

古記録からは?

次に、家康がこの樹の下で憩った、との言い伝えが真実で、その頃には木陰で憩いたくなるほど元気で立派な大樹であったと仮定すると、個人的な経験値という曖昧な尺度からですが、家康時代に少なくとも樹齢200年。家康が駿府(現在の静岡)にいた大御所時代は、1607年ー1616年なので、古記録に登場する天保6年(1835年)には、樹齢400年。更に200年を経た現代では、樹齢約600年という計算になります。

結論

以上のことから、推定値は、幅がありますが樹齢600年〜1000年というところではないでしょうか。

600年だったとしても立派な巨木です。600年前と言えば織田信長が生まれる前の室町時代あたりに芽吹き、戦国の世から安土桃山時代、江戸時代、そして晩年の家康がその木陰で寛いだ、と想像しながらその幹を改めて見ると感慨深いものです。

幹の損壊について気になるところですが、「雷にあった」との記述がWeb上で散見されましたが、志貴家の伝えとして「この樟は*永徳十二年の武田に依る兵火にも樹勢を損せず…」という一文が看板に見られただけで、静岡市の公式Webサイトでも、原因や、いつ、ということについては触れられていませんでした。

もしかすると、戦火にあって幹の一部が焼けてしまったのかもしれませんが、見た目は雷っぽいですね。

*永徳十二年

看板の誤字だと思います。「永徳」は南北朝時代の元号で、1381年から1384年までしかありません。

調べたところ、武田信玄による駿河侵攻は、永禄11年(1568年)からなので、

「永徳」→「永禄」

が正しい表記となります。